A/traverso 50 / 1977. L'anno in cui il futuro finì

ovvero: l'anno in cui il futuro cominciò.

L’anno in cui il futuro cominciò

o piuttosto

l’anno in cui il futuro finì

un testo del Novembre 2001

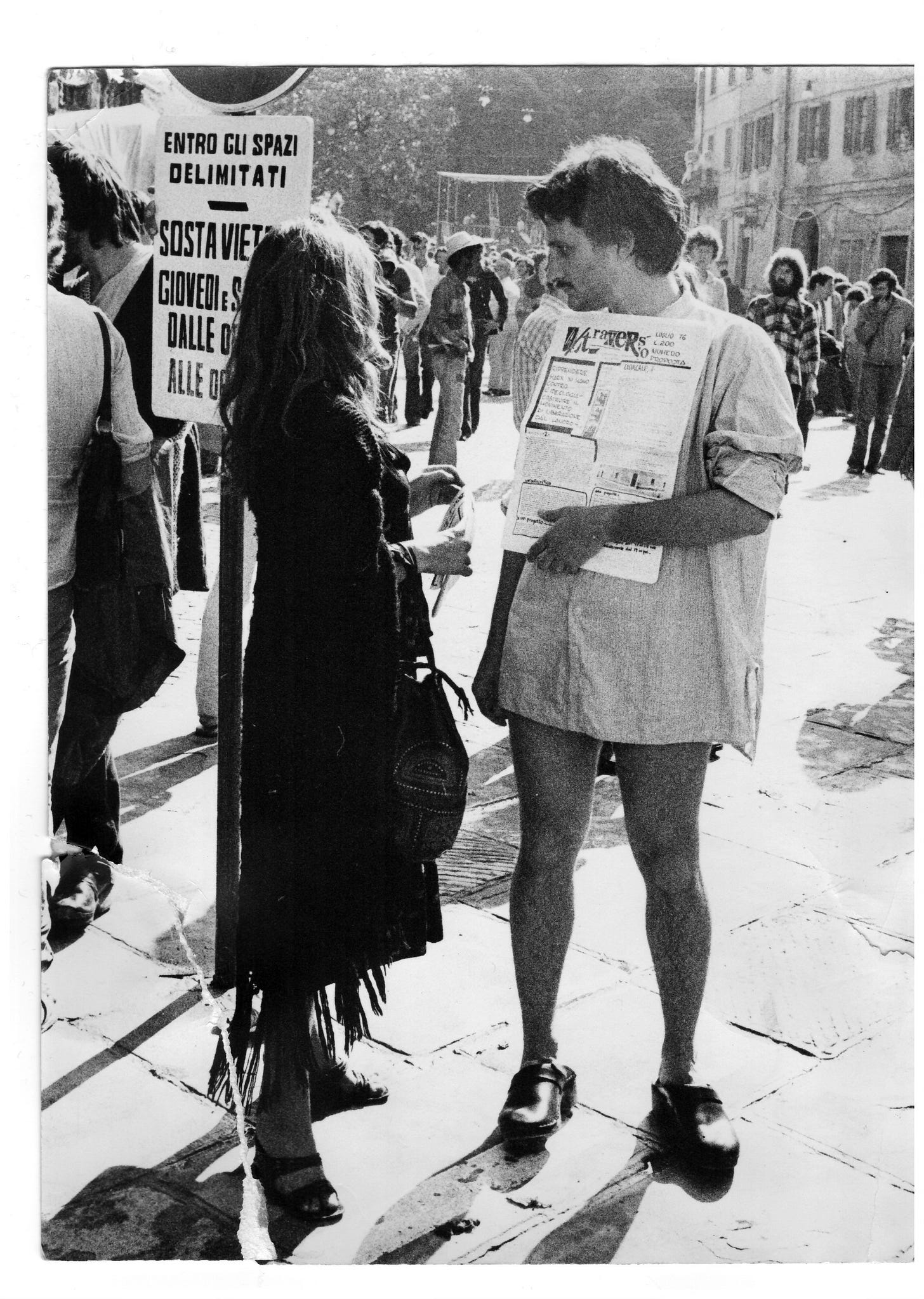

vendendo A/traverso nelle strade di Perugia nel luglio 1976

___________________

Premessa: le due memorie del settantasette

Quando si parla del millenovecentosettantasette si mettono in moto una serie di catene associative, immagini, ricordi, concetti e parole spesso incoerenti tra loro.

Il ’77 è’ l’anno in cui esplose e si dispiegò un movimento di studenti e di giovani proletari che si espresse in forma particolarmente intensa nelle città di Bologna e di Roma. In alcuni contesti settantasette evoca un’idea di violenza, sopraffazione, anni di piombo, paura nelle strade e nelle scuole. In altri contesti significa invece creatività, felice espressione di bisogni sociali e culturali, autorganizzazione di massa, comunicazione innovativa. Come possono convivere queste due visioni, spesso nella mente delle stesse persone? Il 1977 è un punto di giunzione, o piuttosto un punto di cesura, il punto in cui si incontrano (o forse si separano, ma è lo stesso) due epoche diverse. Perciò si tratta del momento di emergenza e di formazione di due visioni incompatibili, di due percezioni dissonanti della realtà. In quell’anno giunge a maturazione la storia di un secolo, il secolo del capitalismo industriale e delle lotte operaie, il secolo della responsabilità politica e delle grandi organizzazioni di massa. Inizia a baluginare l’epoca postindustriale, la rivoluzione microelettronica, il principio della rete, la proliferazione degli agenti di comunicazione orizzontale, e quindi anche la dissoluzione della politica organizzata, la crisi degli stati nazionali e dei partiti di massa.

Non dovremmo dimenticare che quello – oltre ad essere l’anno dei movimenti di contestazione creativa nelle università e nei quartieri italiani – fu molte altre cose, non tutte allineate nella stessa direzione e sotto lo stesso segno. Fu l’anno dell’emergere del punk, l’anno del Giubileo della Regina contestato dai Sex Pistols che mettono a soqquadro la capitale britannica per giorni e giorni con musica e barricate lanciando l’urlo che segna come una maledizione il ventennio successivo: "NO FUTURE". Ma è anche l’anno in cui nei garages della Silicon Valley ragazzi come Wozniak e Steve Jobs, hippies libertari e psichedelici riuscirono a creare le interfxacce user friendly che renderanno di lì a pochi anni possibile un accesso sempre più vasto, sempre più popolare all’informatica e poi alla telematica di rete. E’ l’anno in cui Simon Nora e Alain Minc scrivono un rapporto al Presidente della Repubblica francese, Valery Giscard D’Estaing, intitolato L’informatisation de la societé, nel quale si delinenano le trasformazioni sociali, politiche, urbanistiche prevedibili nell’epoca successiva, in seguito all’introduzione nel lavoro e nella comunicazione delle tecnologie digitali e della telematica (ovvero informatica lontana, ovvero collegamento in rete di computer, ovvero Internet).

Il 1977 è anche l’anno in cui vengono processati i ribelli della Banda dei Quattro, Chang Ching, Wang Hung Wen, Yao Wen Juan e Chang Chung Chao. I quattro ultramaoisti di Shanghai vennero trascinati in catene a Pechino e là condannati a pene detentive lunghissime perché rappresentavano agli occhi del nuovo gruppo dirigente denghista l’utopia di una società egualitaria nella quale ogni regola economica è cancellata a favore di un primato assoluto dell’ideologia. L’utopia comunista comincia la sua lunga crisi proprio nel punto in cui era stata portata alle sue estreme, sanguinose conseguenze, proprio là dove la Rivoluzione Culturale Proletaria aveva scatenato le tendenze più radicali e più intransigenti. Ma è anche l’anno in cui a Praga e a Varsavia si diffondono le prime azioni di dissenso operaio, è l’anno in cui i dissidenti cecoslovacchi firmano Charta ’77. E’ l’anno in cui Yuri Andropov, direttore a quel tempo del KGB scrive una lettera al cadavere ambulante di Leonid Brezhnev, segretario del Partito e massima autorità dell’Unione sovietica, per dirgli che se l’URSS non riuscirà rapidamente a recuperare il distacco nel campo delle tecnologie dell’informazione, il socialismo è destinato a crollare. Il ’77 dunque non si può comprendere limitandosi a sfogliare l’album italiano nel quale compaiono le fotografie di giovanotti dai capelli lunghi col viso coperto da un passamontagna o da una sciarpa. Non si può comprendere limitandosi ad ascoltare slogan truculenti in parte ideologici e in parte bizzarramente surrealisti.

In quell’anno si volta la pagina del ventesimo secolo, come nel 1870-71, nelle strade insanguinate di Parigi la Comune aveva voltato la pagina del diciannovesimo secolo e mostrato con che luci e con che ombre il ventesimo secolo si annunciava all’orizzonte. Cerchiamo di avere presente questa complessità, quando parliamo di quella vicenda italiana che fu il movimento autonomo e creativo, perché solo a partire da questa complessità potremo capire che cosa accadde effettivamente al di là della cronaca di piazza, al di là delle manifestazioni degli scontri, delle molotov, al di là del dibattito sulla violenza, al di là della repressione violenta con cui lo stato e la sinistra investirono il movimento fino a criminalizzarlo e fino a spingerlo nelle braccia del terrorismo brigatista.

Rifiuto del lavoro e transizione postindustriale

Per prima cosa dobbiamo focalizzare l’attenzione intorno al mutamento produttivo che investe le società occidentali a partire dagli anni settanta e diviene poi sempre più profondo, rapido, sconvolgente nei due decenni successivi. Si tratta di una trasformazione determinata dalla diffusione delle tecnologie microelettroniche (e poi dalla digitalizzazione), ma anche dalla crescente disaffezione degli operai industriali al lavoro di fabbrica. “Disaffezione” è una parola chiave per comprendere la situazione sociale e la cultura intorno a cui si forma il movimento del ’77. Disaffezione al lavoro è la formula con cui si definiva (da parte dell’establishment giornalistico, padronale e anche sindacale) la tendenza degli operai, soprattutto dei giovani operai, a darsi ammalati, mettersi in mutua, lavorare poco e male. Gli imprenditori segnalavano che la disaffezione era la causa principale della caduta degli indici di produttività. E in effetti le cose andavano davvero così.

“Lavoro zero reddito intero/

tutta la produzione all’automazione”

erano gli slogan lanciati a metà degli anni ’70 dai giovani operai autonomi nelle fabbriche più “estremiste” come le Carrozzerie di Mirafiori o il Petrolchimico di Marghera, o la Siemens di Milano. Si trattava di slogan rozzi, elementari. Ma nascondevano un mutamento culturale e anche una riflessione politica tutt’altro che superficiale. Il significato di quegli slogan, e di quella disaffezione, infatti, era la fine dell’etica del lavoro, e la fine – correlativa – della necessità sociale del lavoro industriale. Erano gli anni in cui la tecnologia cominciava a rendere possibile una progressiva sostituzione del lavoro operaio. Ed erano gli anni in cui il rifiuto del lavoro si faceva strada nella cultura giovanile e nella teorizzazione di gruppi come Potere operaio e Lotta continua, che avevano ottenuto un certo ascolto nelle fabbriche del Nord soprattutto nel ’69, ’70.

Ora il movimento degli studenti e dei giovani proletari che si diffuse nel ’77 dalle università ai circoli del proletariato giovanile, ai quartieri riprendeva gli slogan e le ipotesi del rifiuto del lavoro, e ne faceva un elemento di separazione profonda, traumatica, dalla tradizione culturale e politica della sinistra.

L’etica del lavoro, su cui si era fondata l’esperienza del movimento operaio tradizionale, iniziava a crollare. Prima nella coscienza di giovani operai desiderosi di libertà e di ozio e di cultura, poi nelle potenzialità tecnologiche stesse del sistema produttivo. La riduzione del tempo di lavoro necessario grazie all’introduzione di tecnologie automatiche, e il processo di rifiuto del lavoro sono convergenti e in qualche misura interdipendenti. A partire dagli anni Sessanta gli operai di fabbrica avevano cominciato a mostrare una crescente insubordinazione sindacale, politica, e comportamentale. Si diffondeva il rifiuto del lavoro alienato perché la classe operaia di fabbrica aveva cominciato a conoscere forme di vita più ricche, grazie alla scolarizzazione, alla mobilità, alla diffusione di una cultura critica a livello popolare. Dopo il ’68 poi l’insubordinazione operaia si era incontrata con il movimento degli studenti e del lavoro intellettuale, e i due fenomeni si erano fusi in alcuni casi consapevolmente.

Rifiuto del lavoro industriale, rivendicazione di spazi sempre più ampi di libertà, e quindi assenteismo, insubordinazione, sabotaggio, lotta politica organizzata contro il padronato e contro i ritmi di lavoro. Tutto questo aveva contrassegnato la storia sociale dei primi anni sessanta fino ad esplodere in vere e proprie insurrezioni pacifiche degli operai contro il lavoro industriale, come era accaduto nella primavera del 1973 quando gli operai dell’auto si erano ribellati in tutta Europa, dalla Renault alla Opel di Russelsheim e di Colonia, fino alla Fiat Mirafiori di Torino che per alcuni mesi fu percorsa da cortei di giovanissimi che si mettevano un cordino rosso al collo e ululavano come indiani dentro i reparti. Gli indiani metropolitani, queste orde di contestatori culturali che si diffusero nel 1977 universitario erano nati nei reparti della Fiat, per rifiuto della miseria salariata e dell’abbrutimento del lavoro industriale. Ma al contempo si era andata sviluppando anche la ricerca di procedure produttive sempre più automatizzate, con uso integrato della microelettronica e di sistemi flessibili. Gli operai volevano lavorare di meno, e gli ingegneri studiavano tecnologie adatte a ridurre il tempo di lavoro necessario, ad automatizzare la produzione. Tra la fine del decennio settanta e l’inizio del decennio successivo queste due tendenze si incontrarono. Ma purtroppo si incontrarono sotto il segno della reazione capitalistica e della vendetta antioperaia, non sotto il segno del potere operaio e dell’autorganizzazione. Il movimento operaio non era riuscito a tradurre la protesta operaia in autorganizzazione del processo produttivo.

E arrivarono gli anni della controffensiva. Invece di ridurre il tempo di lavoro socialmente necessario e di liberare tempo di vita dal lavoro, il capitale riuscì così, negli anni della ristrutturazione e dell’affermazione del neoliberismo, a distruggere l’organizzazione operaia attraverso i licenziamenti delle avanguardie. Iniziava il ridimensionamento quantitativo e politico della forza operaia. Iniziava la controrivoluzione liberista. Ma al centro di questo passaggio ci sta proprio il movimento del ’77, che si presentò consapevolmente, dichiaratamente, come un movimento contro il lavoro industriale.

"E’ ora è ora lavora solo un’ora"

era lo slogan che gli autonomi creativi lanciarono per rispondere allo slogano sindacale:

"E’ ora è ora potere a chi lavora."

Il movimento del ’77 aveva messo il non lavoro, il rifiuto del lavoro al centro della dinamica sociale e dell’innovazione tecnologica, però questo non riuscì a tradursi in azione politica consapevole e organizzata. L’innovazione tecnologica produsse una gigantesca ristrutturazione negli anni ottanta e novanta. Ma questa ristrutturazione ebbe caratteri antioperai, antisociali, e mise in moto quel processo di devastazione della società che negli anni novanta è precipitata (e non smette di precipitare). Perché il movimento non riuscì a tradurre la sua vocazione sociale e le sue intuizioni culturali in azione politica di lungo periodo per l’autorganizzazione della società e del processo produttivo? E’ questo il punto su cui occorre soffermarsi.

Due sono le ragioni per cui il movimento non riuscì a tradurre la intuizione antilavorista in un programma politico credibile. La prima ragione di quella incapacità va cercata nella intima contraddittorietà del movimento, nel fatto che esso si concepì al tempo stesso come l’ultimo movimento comunista del ventesimo secolo, e anche come il primo movimento post-industriale quindi postcomunista. La seconda ragione sta nella repressione a cui il movimento venne sottoposto: una repressione violenta e prolungata, le cui caratteristiche occorre approfondire.

Ma vediamo le cose con ordine.

Gli studenti e i giovani operai che si mobilitarono nei mesi dell’anno settantasette, ma che già da alcuni anni si stavano organizzando in mille forme nuove (i centri del proletariato giovanile, le radio libere, i comitati autonomi di fabbrica e di quartieri i collettivi autonomi nelle scuole e così via) esprimevano comportamenti e bisogni che avevano ormai poco a che fare con i bisogni e i comportamenti del proletariato industriale tradizionale. La domanda più forte era quella esistenziale. La qualità della vita, il desiderio di un’esistenza realizzata, la volontà di liberare il tempo e il corpo dai vincoli della prestazione lavorativa industriale. Questi erano i temi forti, queste erano le linee lungo le quali si esprimeva e si accumulava la insubordinazione e l’autonomia. Eppure la rappresentazione ideologica predominante all’interno del movimento era quella che discendeva linearmente dai movimenti rivoluzionari novecenteschi, dalla storia del comunismo terzinternazionalista. Per quanto il leninismo fosse largamente messo in questione in quegli anni, l’idea predominante era quella di un movimento rivoluzionario destinato ad abbattere lo stato borghese e a costruire in qualche modo (piuttosto vago, per la verità) una società comunista. Questo tipo di rappresentazione non corrispondeva più in nulla alla realtà di movimenti che erano tutti incentrati sulla conquista di spazi e di tempi, e che si manifestavano su un terreno sempre meno politico e sempre più esistenziale.

E il modello dialettico (abbattimento, abolizione, istaurazione di un nuovo sistema) non corrispondeva in nulla alla realtà di lotte che funzionavano invece come elemento dinamico, come conflitto aperto e come ridefinizione del terreno stesso dello scontro, ma non potevano e non intendevano dirigersi verso una sorta di attacco finale al cuore dello stato, o verso una rivoluzione destinata al sovvertimento dialettico. Lo scarto tra rappresentazione ideologica e realtà socioculturale di quell’area che chiamammo allora proletariato giovanile fu la causa principale della sua incapacità di tradurre l’azione contestativa in un processo di autorganizzazione sociale di lungo periodo, nella creazione di laboratori di sperimentazione politica, culturale, tecnologica. Per che scopo ci si stava mobilitando? Per una rivoluzione comunista classica, con abbattimento dello stato e finale presa del potere politico? Solo alcuni credevano che una cosa simile potesse avere qualche significato, ma di fatto questo orizzonte politico non veniva esplicitamente abbandonato, ridefinito. Il movimento bolognese fu, in questo senso, il punto di massima consapevolezza, e abbandonò in maniera dichiarata e polemica il leninismo residuo e il modello storicista della rivoluzione. Ma non riuscì a essere conseguente fino al punto di rompere (come forse avrebbe dovuto fare) ogni rapporto con le componenti di movimento che invece ribadivano, sia pure contraddittoriamente, un progetto di tipo leninista e rivoluzionario.

C’è un'altra ragione decisiva di quello scacco che il movimento incontrò, e questa ragione è la repressione che il regime politico del compromesso storico scatenò contro gli studenti, gli operai autonomi, i giovani in generale, e poi contro gli intellettuali, i docenti, gli scrittori, contro le radio libere, le librerie, ogni centro di vita intellettuale innovativa che esistesse nel paese.

Lo sconsolante riflusso intellettuale che ha colpito l’Italia all’inizio degli anni Ottanta e che ha devastato l’arte, la scienza, l’università, la ricerca, il cinema, per tacere del pensiero politico è dovuto proprio allo sterminio intellettuale che lo stato democristiano-stalinista mise in opera prima nel 1977, e poi nel 1979 (7 aprile, 21 dicembre, arresti di massa di intellettuali legati all’autonomia molti dei quali vennero riconosciuti innocenti dopo aver scontato cinque anni di galera senza prove). Il movimento del ’77 conteneva certamente un’ambiguità profonda. Era un’ambiguità culturale, intellettuale, filosofica. Non era banalmente l’ambiguità tra i violenti cattivi e i creativi buoni. Era il sovrapporsi di due concezioni del processo di modernizzazione e di autonomizzazione sociale.

Da una parte vi era il movimento creativo che metteva al centro dell’azione politica i media, l’informazione, l’immaginario, la cultura, la comunicazione, pensando che il potere si giocava in quei luoghi e non nella sfera della grande politica di stato o della grande politica rivoluzionari.

Dall'altra vi era l’autonomia organizzata convinta che lo stato avesse il ruolo decisivo e che si dovesse contrapporgli una soggettività organizzata in modo classicamente politico. Quel movimento avrebbe dovuto maturare, rafforzare le sue strutture produttive e comunicative, avrebbe dovuto trasformarsi in processo generalizzato di autorganizzazione dell’intelligenza collettiva. Era questo il progetto che nel giugno del 1977 venne proposto al movimento in un numero di A/traverso intitolato "La rivoluzione è finita abbiamo vinto". La proposta era quella di costruire un movimento di ingegneri dai piedi scalzi, di connettere tecnologia, scienza e zone temporaneamente liberate. Era una visione minoritaria, nel movimento di quell’anno, ma un numero crescente di persone, di giovani ricercatori, di studenti e di artisti cominciava a intravvedere la possibilità di un processo di autorganizzazione del sapere e della creatività.

Radio Alice e le altre radio di movimento rappresentarono un primo tentativo di articolare insieme tecnologia, comunicazione e innovazione sociale.

Tutto questo era legato, certo, a una retorica di tipo novecentesco, a una retorica guerrigliera.

Ma in gioco era il destino sociale dell’intelligenza tecnico-scientifica e dell’intelligenza creativa e comunicativa. La coscienza di questo passaggio cominciava a formarsi in quegli anni.

Escono in quegli anni i libri in cui si manifesta la coscienza di un passaggio sociale, tecnologico e antropologico. E’ del 1973 il libro di Daniel Bell La società postindustriale, mentre Jean François Lyotard pubblica nel 1978 La condition postmoderne. Jean Baudrillard aveva scritto nel 1976 L’exchange symbolique et la mort. Il movimento bolognese, in effetti, ebbe sempre una connessione molto forte con i punti alti della ricerca filosofica, e alimentò a sua volta alcuni sviluppi della riflessione in Francia, in Germania, negli Stati Uniti. E quella connessione ebbe risvolti direttamente politici (come l’organizzazione del convegno internazionale contro la repressione che si svolse a Bologna nel settembre del 1977), ma ebbe anche, più a lunga scadenza, risvolti di tipo filosofico, interpretativo, concettuale.

Alice è il diavolo, edizione SHake, 2000

______________________

Gli untorelli

Il 1977, dunque, può essere descritto come il punto di separazione tra l’epoca industriale e delle grandi formazioni politiche, ideologiche e statali – da quella successiva, l’epoca proliferante delle tecnologie digitali, della diffusione molecolare dei dispositivi trasversali del potere.

In questo quadro occorre comprendere anche il rapporto conflittuale tra il movimento e la sinistra tradizionale, che ereditava i suoi rituali e le sue ideologie dalla storia passata dell'epoca industriale. Il distacco poté apparire una delle tante, interminabili dispute dottrinarie e politiche interne al movimento operaio di cui la storia del ventesimo storico è costellata (a cominciare dalla rottura della prima internazionale, per continuare con il grande scisma bolscevico, con il conflitto tra links-kommunismus e terza internazionale, la guerra tra stalinismo e trotzkismo negli anni trenta, e poi la rottura russo-cinese e alla guerra tra rivoluzionari e riformisti negli anni 60). Ma non era così. Non si trattava di una delle discussioni dogmatiche in cui ci si disputava l’egemonia sul movimento comunista, perché il movimento comunista si fondava su premesse che la generazione del ’77 liquida nel momento stesso del suo costituirsi in movimento. Prima di tutto venne abbandonata la premessa secondo cui il lavoro operaio è la base di ogni identità politica della sinistra. Il ’77 si concepisce esplicitamente come movimento post-operaio, e respinge l’etica del lavoro che aveva fondato la storia culturale del movimento comunista novecentesco.

Cambia dunque il riferimento soggettivo, ma cambia anche, parallelamente, l’analisi della società capitalistica, delle sue modalità di funzionamento.Deleuze propone di interpretare il grande passaggio che si sta delineando, come la transizione dalle società disciplinari alle società di controllo. Le società disciplinari sono quelle moderne descritte da Michel Foucault: società in cui si disciplinano i corpi e le menti, si costruiscono scatole come la fabbrica, il carcere, l’ospedale, il manicomio, la città monocentrica. In queste società la repressione ha carattere istituzionale e centralizzato, è imposizione di regole e di strutture stabili. La società che prende forma negli ultimi decenni del secolo ventesimo ha un carattere del tutto diverso da quelle che con Foucault possiamo chiamare società disciplinari. Funzionano sulla base di controlli inseriti nel genoma stesso delle relazioni sociali: automatismi informatici, tecnologici, automatismi psichici, automatismi linguistici e finanziari.

Apparentemente questa società garantisce il massimo di libertà ai suoi componenti: ciascuno può fare quello che gli pare, non c’è più imposizione di alcuna regola, non si pretende più di disciplinare i comportamenti individuali né i percorsi collettivi. Ma il controllo è inserito nel dispositivo del cervello umano, nei dispositivi che rendono possibile le relazioni, il linguaggio, la comunicazione, o scambio. Il controllo ha carattere pervasivo, non politicamente centralizzato. Il movimento del 1977 percepisce questo campo problematico, e non a caso proprio in quegli anni, negli ultimi anni settanta, comincia a delineasi con chiarezza il passaggio dalla predominanza del pensiero strutturalista alla predominanza del post-strutturalismo, se così vogliamo chiamare.il pensiero rizomatico e proliferante che trova la sua espressione più significativa ne L'Antiedipo di Deleuze e Guattari. Immaginazioni schizoidi prendono il posto delle rappresentazioni disciplinari di tipo paranoico:il movimento del ’77 non vuole essere ossessionato dalla centralità politica dello stato, del partito, dell’ideologia. Preferisce disperdere la propria attenzione, la propria azione trasformativa, la propria comunicazione su territori molto più sfrangiati: le forme abitative, le droghe, la sessualità, il rifiuto del lavoro, la sperimentazione di forme lavorative eticamente motivate, la creatività.

Per tutte queste ragioni quel movimento sfugge definitivamente alla presa concettuale e politica del movimento operaio terzinternazionalista, sia nella sua variante riformista del PCI, sia nella sua variante rivoluzionario-leninista. Quel movimento non aveva più niente a che fare con quelle vecchie storie. Eppure quelle vecchie storie gli presentarono il conto, lo circondarono con le loro anticaglie e le loro ossessioni.

Il PCI del compromesso storico cercò di isolare il movimento con una strategia di prolungata emarginazione culturale. La tradizione stalino-maoista perseguitò il movimento con il terrore, la militarizzazione, il ricatto, e alla fine con l’epidemia di pentimento. Da questo punto di vista dobbiamo dire, senza tante storie, che il 1977 (particolarmente quello bolognese) fu il primo episodio del 1989.

E’ a Bologna che inizia il processo di smantellamento definitivo della burocrazia stalinista che dopo il Memoriale di Yalta di Togliatti del 1964 si era riciclata come burocrazia riformista senza abbandonare la vocazione a schiacciare il dissenso, ad espellerlo, calunniarlo, mistificarlo, reprimerlo. A Bologna, nel marzo del 1977 apparve a molti che il principale nemico fosse il PCI. I comunisti lo dissero con incredulità, come se fosse uno scandalo denunciare il loro potere.

Ma l’asprezza di quello scontro va compreso nella prospettiva di un mutamento culturale profondo. Il movimento metteva in questione i due pilastri su cui la cultura del Partico comunista si era fondata: prima di tutto l’etica del lavoro, l’orgoglio del produttore che rivendica professionalità, mestiere, autogestione. Il movimento contrapponeva a questo il rifiuto del lavoro, l’assenteismo, la disaffezione, e la prospettiva di una progressiva decadenza del valore storico e produttivo del lavoro operaio.

In secondo luogo il movimento metteva in questione la identificazione tra classe operaia e stato, l’adesione profonda all’istituzione statale, considerata dal PCI come un elemento fondamentale dell’identità democratica. Il movimento preferiva affermare la tendenziale obsolescenza dello stato, e il suo svuotamento e la sua riduzione a macchina repressiva pura e semplice. Il feticismo della forma stato da parte del gruppo dirigente del Partico comunista era d’altronde legato alla teorizzazione leninista nella sua versione terzinternazionalista. Marx non aveva certo messo lo stato su un piedistallo. Era stato il Partito di Lenin, una volta giunto al potere, a identificare lo Stato operaio con l’ideale storico e politico del potere operaio. Con il senno di poi possiamo affermare che l’identificazione tra stato e potere operaio è una delle menzogne più profonde della teoria e della pratica staliniana, e una delle tracce più indelebili della tradizione terzinternazionalista e comunista.

A Bologna questa problematica si ripresentava, seppure in forma attenuata e riformata, e la santificazione dello stato come forma indiscutibile entro la quale ogni mediazione sociale deve essere ricompresa, era lontanissima dallo spirito libertario del movimento. In questo senso il movimento (soprattutto quello bolognese) porta su di sé una responsabilità culturale duplice: da una parte contribuì al ridimensionamento della religione statalista della sinistra. Dall’altra parte aprì la strada, in qualche misura, al liberismo che negli anni Ottanta dilagò nella cultura e nell’economia, dopo la vittoria di Thatcher e di Reagan.

Quando gli studenti si misero a contestare le baronie accademiche scoprirono che in buona parte erano rappresentate da baroni con la tessera del PCI. E i giovani operai emiliani si accorgevano che i padroni che li sfruttavano in molti casi avevano la tessera del PCI. E quando gli operai della Fiat attaccarono le politiche padronali e rivendicarono autonomia, si trovarono di fronte, a difesa di Agnelli, Giorgio Amendola, vecchio dirigente napoletano stalinista convertito a un riformismo autoritario. Per tutte queste ragioni il movimento identificò nel Pci un nemico e non un interlocutore con cui discutere.

Negli anni precedenti si era molto insistito, in Italia e all’estero, su una specificità dell’esperienza comunista italiana: il Pci era un partito più democratico rispetto ai partiti fratelli dell'Europa orientale o della Francia. Era vero, in qualche misura. Era stato certamente vero negli anni sessanta, e soprattutto nel periodo che aveva preceduto l’invasione sovietica in Cecoslovacchia. Alla fine degli anni sessanta nel PCI si sviluppò una dialettica culturale che registrava la novità del movimento studentesco, ma questa non giunse mai a scalfire il vertice, la direzione centrale, le ideologie forti che guidavano il partito-colosso. Negli anni settanta, poi, il PCI si era rinserrato nella torre d’avorio dell’autonomia del politico. Dopo il colpo di stato in Cile, l'allora segretario del PCI, Enrico Berlinguer aveva pensato che non ci fosse altra strada che quella del compromesso politico con la Democrazia cristiana. Quando vide crescere il movimento autonomo, e soprattutto quando vide che questo movimento attaccava proprio la roccaforte bolognese del PCI, reagì chiamando sprezzantemente i contestatori "untorelli", e disse che non sarebbe riusciti, gli untorelli, a spiantare il bastione bolognese.

Ma la previsione di Berlinguer alla lunga fu smentita dai fatti. Il '77 mette in moto una dinamica di corrosione che si può leggere, oggi , alla luce di quel che accadde dodici anni più tardi, nell'89, in tutta Europa. E' da quell'anno che le iscrizioni al Partito comunista iniziano a declinare inesorabilmente. La sinistra non sapeva vedere nient’altro che la politica, e non seppe così vedere quel che si stava mettendo in movimento nel ventre profondo della società: non seppe vedere le dinamiche culturali profonde che provenivano dalla cultura americana. Né seppe prevedere le dinamiche tecnologiche, e le trasformazioni produttive che ne derivavano. Invece di seguire l'evoluzione della società, la sinistra si mise a guardia della continuità del sistema politico. Qui sta l'analogia tra il '77 bolognese e ciò che fu più tardi l'89. Il 77 fu l’annuncio dell’89 proprio perché rivendicò l’autonomia del divenire sociale molecolare (tecnologico, produttivo, culturale, comunicativo) rispetto alla rigidità molare del politico, dello stato e del partito

A/traverso quaderno 2, 1976

_________________

information to the people

"Information to the people" è uno degli slogan che nascono dal movimento di controcultura nella California degli anni Sessanta. In quel brodo di coltura che fu la costa occidentale degli Stati Uniti, crebbero Steve Wozniak e Steve Jobs, fondatori dell’azienda Apple, e creatori di quella filosofia e di quella pratica che sta alla base della distribuzione dell’informatica, le interfacce amichevoli, lo spirito della rete e dell’open source. L’anno in cui viene depositato il marchio Apple è, guarda caso, proprio il 1977. In Italia in quell’anno si verifica l’esplosione di una forma innovativa di comunicazione, quella delle radio libere e quello dell’uso della diretta nelle trasmissioni radiofoniche. La nascita delle radio libere è conseguente a un evento giuridico del dicembre 1974. In quel mese infatti la Corte Costituzionale aveva stabilito la incostituzionalità del monopolio statale dell’etere, e quindi aveva implicitamente affermato il diritto di trasmissione per ogni cittadino o associazione. La stessa Corte, con lo stesso atto, aveva anche richiamato la necessità di una regolamentazione dell’uso dell’etere.

In quel vuoto legislativo alcuni cominciarono a intravvedere la possibilità di costruire strutture di informazione assolutamente libere, slegate da ogni istituzione statale o politica, e anche da ogni interesse commerciale, economico, speculativo. Del resto era possibile. Il costo di impianto di una stazione radiofonica era a quell’epoca un costo irrisorio. Perfino per degli studenti o dei giovani operai era possibile procurarsi le poche centinaia di migliaia di lire necessarie per comprare un trasmettitore, un impianto hifi, e un mixer. Fu così che nacque Radio Alice, la prima radio libera capace di mettere in movimento un processo di autorganizzazione creativa e di mettere a disposizione del movimento uno strumento semplice ed efficace di informazione. Radio Alice nacque il 9 febbraio del 1976. Fin dai primi giorni di trasmissione suscitò un’ondata di indignazione nell’opinione pubblica benpensante. Il Resto del Carlino, il giornale cittadino ultraconformista denunciò che "Radio Alice manda messaggi osceni", mentre il PCI insinuò fin dai primi giorni che dietro dovevano esserci dei finanziatori nascosti. Non c’era nessun finanziatore. La radio si finanziava con i contributi volontari dei redattori, che all’inizio erano una decina e nel giro di poche settimane divennero un numero incalcolabile. Non c’era alcun palinsesto per le trasmissioni quotidiane, se si fa eccezione per un bollettino politico che veniva trasmesso a ore più o meno regolari, e per un certo numero di trasmissioni del tutto bizzarre come le lezioni di yoga la mattina, e le lunghe sessioni di musica in diretta e di poesia che si svolgevano nel cuore della notte.

Radio Alice, come A/traverso, la rivista mao-dadaista che usciva dal maggio del 1975, fu il segnale esplicito e dichiarato di una volontà del movimento di fuoriuscire dagli schemi linguistici del movimento operaio tradizionale e di sperimentare linguaggi provocatori e diretti che si ispiravano al surrealismo e al dadaismo, e riproponevano tecniche agitatorie proprie delle culture hippy: l’irrisione, l’ironia, la diffusione di notizie false, la mescolanza di toni lirici e toni isterici nella comunicazione politica, la mescolanza dell’orizzonte storico con gli eventi spiccioli della vita quotidiana. Sessualità e droghe divennero per la prima volta argomento di discussione e di animazione. Non dobbiamo dimenticare che quelli sono anche gli anni in cui emergono sulla scena culturale - prima negli Stati Uniti, poi in Europa - il movimento femminista, e il movimento gay. Sono gli anni in cui il consumo di droghe, fino allora fenomeno assolutamente marginale, diviene un elemento caratterizzante del vissuto studentesco e giovanile.

Contemporaneamente il pensiero filosofico, soprattutto in Francia ripensa in termini di microfisica l'orizzonte del potere e quello della liberazione. La soggettività, non è più identificata dalla forma monolitica dell'ideologia, della politica, dell'appartenenza sociale, ma da tutta una microfisica dei bisogni, dell'immaginario, del desiderio. La nozione di "microfisica" sociale viene introdotta nella discussione da Michel Foucault, e poi sviluppata dall'Antiedipo di Deleuze e Guattari. Alla nozione di soggetto viene sostituita quella di soggettivazione per intendere che il soggetto non è già bell'e fatto, determinato socialmente e ideologicamente compatto. Al suo posto dobbiamo vedere dei processi di attrazione e di immaginazione che modellano i corpi sociali, facendoli agire come soggetti dinamici, mutevoli, proliferanti. La storia della follia di Michel Foucault, L'Antiedipo di Deleuze e Guattari, Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes sono libri intorno ai quali in quegli anni si sviluppò un interesse fittissimo. E questi libri avevano finito per diventare punti di riferimento del discorso politico, anche se non avevano affatto un carattere di programma politico. Questi libri proponevano uno stile, lo stile nomadico, non identitario, flessibile ma non integrabile, creativo, ma non competitivo. Il movimento bolognese nutrì il suo linguaggio e i suoi comportamenti con le parole che provenivano da quei libri, e perciò sviluppò con anticipo una idea del movimento come agente simbolico, come collettivo di produzione mediatica, come soggetto collettivo di enunciazione - per dirla con un'espressione di Felix Guattari.

Per tutto il secolo del movimento operaio il problema della produzione culturale e comunicativa, era stato posto in termini puramente strumentali, nei termini della controinformazione, del ristabilimento della verità proletaria contro la menzogna borghese. La cultura era considerata (secondo i dettami del materialismo storico) come una sovrastruttura, un effetto determinato dai rapporti di produzione: Il pensiero poststrutturalista francese mise in crisi questa visione meccanica. Rifacendosi alla rottura del poststrutturalismo francese, la rivista A/travereso condusse una intensa battaglia contro il materialismo storico e il suo meccanicismo. E Radio Alice rifiutò sempre di essere identificata come uno strumento di controinformazione. Radio Alice non era uno strumento, prima di tutto. Era un agente comunicativo. Non era al servizio del proletariato o del movimento, era una soggettività del movimento. E soprattutto non si proponeva il ristabilimento di verità negate, nascoste, conculcate o represse. Non esiste una verità oggettiva, corrispondente alla dinamica profonda della storia. La storia è proprio il luogo in cui si manifestano verità contraddittorie, produzioni simboliche tutte ugualmente false e ugualmente vere.

La lezione disincantata della semiologia di Umberto Eco, del poststrutturalismo di Foucault e di Deleuze-Guattari si infiltrò proficuamente nelle teorie e nelle pratiche delle radio di movimento, e poco alla volta sgretolò l’edificio dell’ortodossia. La cultura non fu più considerata come sovrastruttura, ma come produzione simbolica che entra a formare l’immaginario, cioè l’oceano di immagini, di sentimenti, di attese di desideri e di motivazioni, su cui si fonda il processo sociale, i suoi mutamenti e le sue svolte.

la battaglia del mediascape

Il movimento bolognese intuì con anticipo la funzione decisiva dei media in una società postindustriale. Questa sensibilità fu un merito, fra l'altro, del DAMS bolognese, la scuola nata proprio in quegli anni, nella quale insegnavano persone illuminate come Giuliano Scabia, Umberto Eco, Paolo Fabbri fra gli altri. In un certo senso possiamo dire che il movimento del 77 fu anche un laboratorio di formazione per migliaia di operatori della comunicazione che nei decenni successivi hanno partecipato alla grande battaglia della comunicazione che si è sviluppata dopo il '77, fino ad oggi. Quella battaglia ha finito per sovradeterminare la battaglia politica, fino al punto che il re della televisione è anche il re della Repubblica, che infatti è una repubblica monarchica.

Quella battaglia è finita disastrosamente. Dopo la sentenza della Corte costituzionale che aveva reso possibile la libera emittenza, mentre noi facevamo le prime radio libere, la sinistra ci avvertiva, sospettosa: voi adesso aprite queste radioline democratiche, ma poi domani arriva il grande capitale e si impadronisce del sistema mediatico. Più o meno così suonava il rimprovero della sinistra, e particolarmente del PCI. Si pensava che sarebbe stato Rizzoli, che allora era proprietario di varie testate giornalistiche, a costruire imperi mediatici nello spazio che si era aperto in quegli anni, invece fu Berlusconi. Nella breccia aperta dalle piccole radio libere lui aprì Milano cinque che poi divenne Canale cinque.

Aveva allora ragione il PCI, che difendeva il carattere pubblico della informazione, e ci metteva in guardia contro i pericoli della liberalizzazione, che apriva la strada al grande capitale?

No, non aveva ragione il PCI, aveva ragione il movimento delle radio libere. Perché la libertà di informazione, oltre a essere un bene in sé, è anche un processo inevitabile, perché non si può contenere il flusso di proliferazione dell'informazione. Il movimento aveva intuito l'evoluzione dei rapporti tra comunicazione e società, avrebbe potuto trasformarsi in un gigantesco laboratorio di produzione comunicativa. Questo sarebbe stato l'antidoto al pericolo Berlusconi, l'antidoto anticipato alla ciber-dittatura.

Ma questo non accadde. A marzo c'era stata una specie di insurrezione drammatica e al tempo stesso gioiosa, a settembre ci fu il convegno contro le repressioni.

Marzo era stato colorato e felice, creativo e intelligente.

Settembre fu plumbeo e rancoroso, ideologico e aggressivo.

Il movimento aveva trovato la strada sbarrata dai carri armati, centinaia di ragazzi erano finiti in galera. La speranza di marzo si tramutò nella cupa disperata determinazione di settembre.

Il terrorismo venne dopo, e l'eroina venne dopo. Vennero per portare la sconfitta, per eliminare l'unico possibile avversario del ciberfascismo italiano. Oggi noi scriviamo queste pagine in un clima del tutto mutato. Provvisoriamente, e non sappiamo per quanto tempo ancora, il ciberfascismo ha vinto la battaglia, personaggi ridicoli affollano la scena della politica minacciando possibili sfracelli.

Il Mediascape di oggi (duecentomila volte più fitto del Mediascape del '77) è strutturato però secondo le stesse linee di allora. Allora c'era una informazione completamente controllata, un'informazione di regime che proveniva dal pulpito del compromesso storico, dalla chiesa catto-togliattiana. E tutt'a un tratto sbucarono fuori le radio libere, i fogli trasversali, gli indiani metropolitani, i centri del proletariato giovanile, i primi gruppi di videoteppisti. Così oggi l'informazione è completamente controllata, proviene da un'unica fonte come allora. Un unico padrone governa i flussi che irrorano la mente barocca del popolo italiano. Ma a un tratto è venuta fuori l'innumerevole massa di comunicazione orizzontale che compone Internet, i centomila nodi della rete di Indymedia, il proliferare di videomaker nelle strade.

E’ forse proprio su questo piano, della comunicazione, della produzione di immaginario, della formazione di panorami psichici, che si delinea una possibilità di ripresa di una prospettiva civile politica e culturale che permetta di superare l’attuale imbarbarimento. Ammesso che qualcosa resti, di umano, dopo che la tempesta sarà passata. E non è detto.

Il ’77 fu – ricordiamolo – anticipazione e inizio del fenomeno che si chiama punk, che ha rappresentato l’anima più profonda delle culture giovanili degli anni 80 e 90. Il punk non fu affatto, anche se così amava presentarsi, un puro e semplice, immeditato gesto di rivolta. Il punk fu il risvegliarsi della coscienza tardo-moderna di fronte all’effetto irreversibile della devastazione prodotta da tutto ciò che i movimenti rivoluzionari non avevano saputo cambiare, eliminare, distruggere.

Il punk fu una sorta di disperata e lucida consapevolezza di un dopo senza riscatto.

NO FUTURE, dichiarò la cultura punk, contemporanea dell’insurrezione creativa di Bologna e di Roma: “Non c’è nessun futuro.” Noi siamo ancora a questo punto, mentre la guerra più demenziale che l’umanità abbia mai conosciuto distrugge le coscienze e le speranze di una vita vivibile, siamo ancora lì, al punto in cui ci ha lasciato il convegno del setttembre 1977.

“No future” resta, come allora, l’analisi più acuta e la diagnosi più veritiera.

E la disperazione il sentimento più umano.

Franco Berardi