Tempo, morte, astrazione

(Conferenza al Teatro principal di Pontevedra, 4 aprile 2024, nel contesto della Settimana galiziana di Filosofia).

So bene che il titolo di questa mia conferenza è piuttosto lugubre.

Il tempo la morte, l’astrazione.

Ma uno sguardo ironico sulla direzione del tempo, sulla ricerca di sintonia con il divenire nulla, mi appare sempre più urgente. Forse è solo una mia urgenza personale, o forse è un’urgenza filosofica per chiunque si rende conto di quanto tossica sia l’atmosfera fisica e psichica in cui siamo immersi.

immagine di Istubalz

Tempo e divenire

Il tema su cui il Congresso di Filosofia Galiziana ci invita a riflettere è quello del tempo, ma io non pretendo di parlarne in maniera esaustiva.

Mi limito a riferirmi a due prospettive filosofiche che nella modernità hanno pensato il tempo.

La prima è la prospettiva kantiana, che inaugura un filone mentalista, o innatista della filosofia moderna, facendo del tempo una categoria trascendentale, una pre-condizione dell’attività mentale. In Kant la parola “trascendentale” indica il primato della forma-tempo (e della forma-spazio) rispetto all’esperienza. Puro da ogni esperienza è dunque il tempo kantiano, perché solo nel tempo si può percepire, esperire, conoscere.

C’è però un’altra visione del tempo che mi interessa più direttamente.

E’ quella che prende forma nel pensiero di Bergson: l’idea del tempo come durata, come esperienza, come flusso di percezione che produce, esperendola, la sua dimensione temporale.

Due visioni opposte, se vogliamo, ma anche complementari: secondo la prima il tempo è condizione in cui si dà l’esperienza, per la seconda non vi è tempo se non come tempo dell’esperienza.

L’etimologia della parola latina ex-periri è equivoca. Deriva da ex-perior: ci provo, passo attraverso. Andare a/traverso: per-ire.

C’è la morte, nell’orizzonte dell’esperienza nel tempo, e il tempo soggettivo è segnato da questa consapevolezza del venir meno.

Il tempo è l’autopercezione di un divenire, del divenire di un corpo entro l’orizzonte del suo divenire nulla.

Deleuze e Guattari hanno proposto il concetto di divenire come metamorfosi degli esseri viventi: hanno parlato di divenir minore, divenir donna, divenir animale, divenir altro…

Non hanno parlato di divenire nulla, che invece mi pare una prospettiva non solo interessante, ma forse anche indispensabile.

Il divenir nulla rimane impensato nella cultura moderna, pur essendo il processo che meglio ci permette di comprendere la potenza della coscienza: potenza di porre in essere il mondo per un soggetto cosciente, e potenza di annientare il mondo per un soggetto cosciente.

Eppure questo divenire è ignorato dal pensiero e dalla pratica, nella sfera della civiltà occidentale. Perché?

Essais sur l’histoire de la mort en Occident, di Philip Ariès, è un libro sulle ragioni per cui nella sfera culturale dell’occidente - particolarmente nella sfera culturale bianca protestante, quel divenire non può essere pensato: una società che premia soltanto chi vince identifica la morte con una sconfitta inammissibile.

Rimozione della morte: la civiltà bianca occidentale non può concettualizzare quell’evento perché incompatibile con la proiezione di un futuro di espansione illimitata, che è l’anima della colonizzazione bianca del mondo.

Astratta eternità del capitale

C’è una ragione profonda di questa rimozione: il capitalismo è il tentativo più riuscito di realizzare l’eternità. L’accumulazione di capitale è eterna. Il valore, in quanto astrazione del tempo di vita, è eterna, anche se si tratta di un’eternità che ci costa la mortificazione della vita reale.

Attraverso la mortificazione del tempo vissuto realizziamo l’eternità del capitalismo.

La frase di Mark Fisher “è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo” sembra un paradosso. Non lo è.

E’ più facile immaginare la fine del mondo che quella del capitalismo perché la fine del mondo è possibile, anzi sta effettivamente accadendo. La fine del capitalismo non è possibile perché il capitalismo è eterno, in quanto si costituisce nello spazio dell’astrazione, e l’astrazione è eterna: non esiste.

Però quella dell’astrazione è una non esistenza che presuppone il sacrificio dell’esistenza reale di innumerevoli esseri umani.

Il capitalismo instaura una dimensione percettiva in cui il futuro è espansione illimitata. Il futuro non finisce mai, dunque l’espansione è illimitata.

Entro le condizioni epidemiche della modernità non si può pensare il futuro senza pensare la crescita, condizione dello sviluppo capitalistico.

Il futurismo non fu solo un movimento letterario, ma un carattere profondo della cultura capitalistica in tutti i momenti del suo sviluppo.

All’inizio del secolo ventesimo il futurismo si afferma come la modalità più decisiva nella percezione del tempo, al punto che non si può immaginare una relazione sociale o produttiva, senza espansione.

Il futuro deve essere espansione altrimenti c’è un disturbo, un pericolo, una disgrazia depressiva che non possiamo tollerare.

Mi viene in mente quel che scrive Milan Kundera: “pensiamo che il passato sia chiuso, immutabile, e il futuro si può invece scegliere, cambiare.

Ma la verità è il contrario. Il passato esiste solo nella memoria, e la memoria, come una giacca di taffetà cambia perché con il passare del tempo cambiamo prospettiva, e vediamo aspetti che prima non vedevamo mentre qualcosa la dimentichiamo. Il futuro, invece, ci arriva addosso come un inconoscibile che non possiamo né prevedere né modificare con la volontà. Scusatemi se la citazione di Kundera non è precisa, ma insomma più o meno diceva così.

Il futuro del capitalismo è un inconoscibile al quale non possiamo sfuggire perché il capitalismo funziona come un complesso di automatismi attraverso i quali l’astrazione (valorizzazione) si impone sopra il concreto (il lavoro vivo).

La storia del capitalismo è una storia di crescita perché la tecnica rende possibile una costante accelerazione del tempo di lavoro.

Intensificazione

E’ nell’intensificazione della produttività del lavoro nell’unità di tempo che si trova la soluzione dell’enigma che chiamiamo crescita, o sviluppo o progresso.

In questa storia di accelerazione, che è la storia del lavoro e della sua progressiva astrazione, si è verificato qualcosa di nuovo negli ultimi decenni: la digitalizzazione del lavoro ha reso possibile un’intensificazione fantastica della produzione di plusvalore.

Di questa intensificazione quel che più mi interessa non è la dimensione economica dell’accelerazione produttiva, ma gli effetti psichici e cognitivi.

Mi riferisco alla cellularizzazione del tempo di vita, all’effetto di ubiquità della produzione alla scomparsa o rarefazione del corpo dell’altro nel processo di comunicazione.

Grazie alla tecnologia digitale ogni individuo può ricevere e mandare una massa crescente di informazione; l’informazione non è solo segni immateriali ma anche trasmissione di stimoli materiali che giungono alla materia nervosa di cui il cervello è composto, stimolando l’organismo sensibile in maniera sempre più rapida.

Patologie come i disturbi dell’attenzione che caratterizzano i comportamenti cognitivi delle generazioni digitali non si possono comprendere se non riflettendo sull’effetto fisico o piuttosto cognitivo prodotto dalla stimolazione informativa.

Non possiamo sapere se ci sia un punto di rottura in questa accelerazione, quel che conosciamo bene è la diffusione di patologie psichiche nella generazione più giovane. Mi pare di comprendere che ci sono due effetti essenziali della sovra-stimolazione. Il primo è un effetto che si può definire come panico, un effetto di accelerazione della reazione psichica che si manifesta come sensazione di non essere all’altezza del tempo, di essere sempre in ritardo, di essere sopraffatti da un’onda di eventi che non possiamo comprendere in successione.

Un organismo che soffra a lungo di questa stimolazione panica può a un certo punto collassare e passare a una modalità depressiva: caduta della tensione desiderante che segue all’effetto panico.

I due effetti sono da vedere - sul piano collettivo - come patologie complementari che si alimentano a vicenda.

Precarietà

La precarizzazione del lavoro è il contesto in cui questo doppio effetto patogeno si manifesta e si alimenta.

Che significa precarietà a livello lavorativo e giuridico lo sappiamo bene: una interruzione della relazione normativa tra il datore di lavoro e il lavoratore, una rottura che obbliga il lavoratore a vivere sempre in una condizione di concorrenza e di competizione con gli altri lavoratori. In una condizione di attesa continua

Marx spiega che i proletari diventano operai quando entrano nella fabbrica.

C’è concorrenza tra proletari quando si presentano davanti alla fabbrica perché competono per entrare. Quando sono entrati in fabbrica diviene possibile fra loro l’amicizia, la solidarietà di classe. E’ questa la trasformazione da proletari a operai. Ma la precarizzazione generale del lavoro cambia la prospettiva, perché ogni giorni i proletari sono costretti a competere tra loro senza possibilità di trasformarsi in lavoratori capaci di solidarietà.

Il concetto di precarietà non si limita alla dimensione lavorativa, ma si deve analizzare come concetto psicopatologico. Quando diciamo precarietà diciamo una condizione in cui la relazione sociale affettiva e sociale con l’altro è sempre in pericolo, è sempre in una condizione di ridefinizione. La trasformazione digitale comporta che il lavoratore non incontra mai il corpo dell’altro lavoratore pur collaborando con lui alla produzione di (astratto) valore.

L’esaurimento

La sfida del capitalismo mira verso l’eternità attraverso l’astrazione del lavoro e attraverso l’accumulazione virtualmente infinita del valore. Ma a un certo punto della storia del capitalismo, si verifica un fenomeno che definirei come esaurimento. L’eternità (astratta) della produzione di valore non toglie di mezzo il corpo, e il corpo (concreto) vive nel tempo: invecchiamento, esaurimento, divenire nulla. Il capitalismo è virtualmente eterno, ma i corpi dei lavoratori, della società vivente, non sono eterni. Sono corpi che si esauriscono, che invecchiano, che muoiono.

Questa contraddizione è scandalosa, è qualcosa che non può si può pensare, tanto è vero che pensarla, dirla ad alta voce suscita un certo imbarazzo. Questo scandalo della morte è qualcosa che lo sviluppo capitalista non intende riconoscere.

C’è tutta una macchineria economica, ideologica, pubblicitaria che mira negare l’esaurimento, però l’esaurimento avviene, anche se non ne dobbiamo parlare.

L’invecchiamento della popolazione bianca nel nord del mondo ha diverse facce: anzitutto è un effetto del prolungamento del tempo di vita, che è un successo straordinario della medicina e della scienza in generale, ma è anche un fallimento del filosofo, perché il filosofo non ha saputo pensare l’invecchiamento nelle sue implicazioni sociali, politiche, etiche.

D’altro lato l’invecchiamento del mondo è legato a un altro fenomeno non meno interessante che si chiama denatalità.

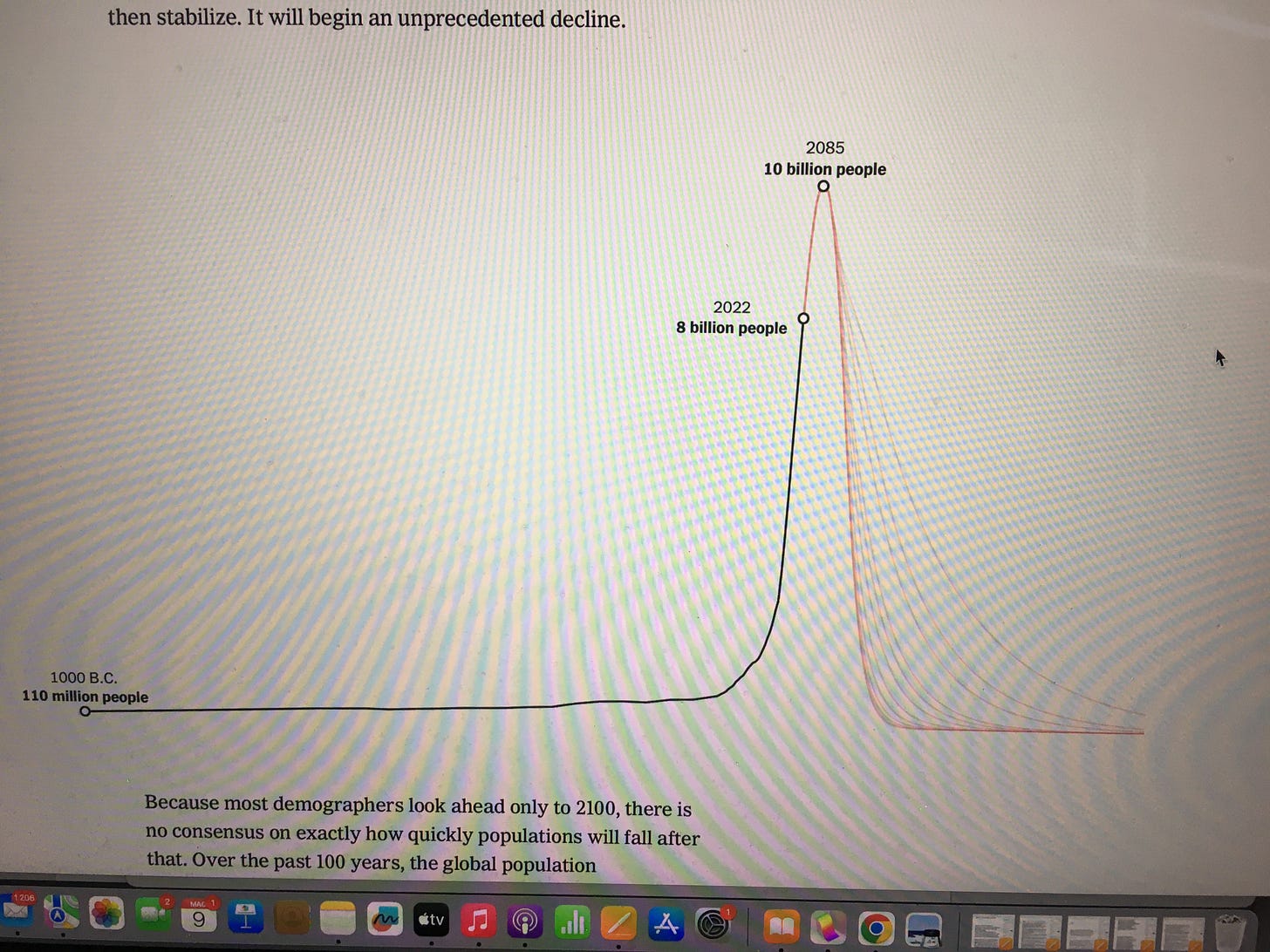

la curva demografica del secolo 21

Denatalità

Il tema è enorme, forse il più grande argomento del tempo in cui viviamo e di quello futuro. I politici in generale, ad esempio i politici (e le politiche) italiane parlano di inverno demografico, parlano di pericolo della denatalità. Le donne non fanno figli, è un pericolo per l’ordine sociale, che possiamo fare?

La versione ufficiale è che si tratti di un problema essenzialmente economico: non ci sono asili, occorrono soldi per le madri, occorrono congedi per i padri e cose del genere.

Ma io credo che la denatalità sia un fenomeno molto più complesso di quello che l’economia può comprendere.

Anzitutto è un effetto della libertà delle donne, in secondo luogo è un effetto della separazione della sessualità dalla procreazione, resa possibile dalle tecniche contraccettive e abortive. In terzo luogo, e soprattuto, mi pare che la denatalità oggi sia l’effetto di una coscienza diffusa in gran parte del mondo del carattere terminale del nostro tempo. Consciamente o inconsciamente le donne hanno deciso che non è buona cosa generare le vittime dell’inferno climatico inevitabile, le vittime della guerra nucleare sempre più probabile.

In Corea del Sud il tasso di riproduzione è sceso a 0.7 che vuol dire che i coreani sono destinati a asparire nel giro di qualche generazione. Ma lo stesso accade in tutto l’emisfero nord, e tende a divenire la tendenza generalizzato nel corso del secolo. Un crollo demografico di proporzioni eccezionali, che secondo alcuni demografi (vedi ad esempio Spear Dean) farà scendere la popolazione ai livelli in cui si trovava alla fine del secolo diciannove.

https://www.nytimes.com/interactive/2023/09/18/opinion/human-population-global-growth.html

Fascismo senza giovinezza

L’invecchiamento della popolazione del nord del mondo sta producendo effetti culturali psichici e sociali enormi, che si manifestano con quel che appare come un ritorno del fascismo anche se non è propriamente un ritorno del fascismo. Chiaramente i partiti che discendono dal fascismo storico vincono le elezioni con una propaganda di tipo razzista. Ma si tratta davvero di un ritorno del fascismo storico?

Il fascismo era centrato sulla giovinezza, come ci ricorda la canzone dei fascisti italiani. Il fascismo è essenzialmente futurista, fenomeno di conquista, di aggressività colonialista, di coraggio maschile. Non mi pare che il fascismo di oggi sia giovane, né coraggioso, né finalizzato alla conquista. Gli europei come i nordamericani, come i russi temono quella che vedono come un’invasione dei poveri del mondo, degli affamati, di coloro che subiscono più duramente la guerra e gli effetti del cambio climatico.

Insomma direi che il movimento reazionario globale di cui si moltiplicano i segni da un decennio, è un fascismo dei vecchi. E’ un fascismo che teme l’invasione dal sud, un fascismo alla rovescia. Un fascismo della paura non del coraggio conquistatore.

La genesi psichica di questo movimento reazionario la spieghiamo solo se comprendiamo il fatto che l’identificazione del futuro con l’espansione è radicata in maniera talmente profonda che non riusciamo a pensare l’esaurimento, né l’invecchiamento, né la morte.

E’ l’impotenza che la civiltà bianca non riesce ad affrontare ed elaborare.

L’impotenza dell’organismo nel tempo: questo è il nucleo della psicosi di massa che torna e ritorna nella storia dell’Occidente.

La solitudine maschile

La persona che meglio parla del fascismo contemporaneo è probabilmente Michel Houellebecq, che è un razzista, se vogliamo, un machista un po’ caricaturale, ma comunque è colui che meglio racconta dall’interno la solitudine maschile contemporanea.

L’extension du domaine de la lutte è un libro che spiega la genesi dell’aggressività maschile bianca senescente come motore principale del movimento reazionario globale. Aneantir parla invece della disperazione che l’invecchiamento della civiltà bianca produce.

L’aggressività è iscritta nello psichismo della civiltà bianca, ma il problema è che adesso le energie scemano, e l’aggressività ci riesce male: non siamo in grado di riconoscere la nostra impotenza, a livello politico come a livello sessuale, e pretendiamo di riaffermare la supremazia bianca con la tecnologia, l’economia, le armi. La supremazia bianca giunge ora al suo momento declinante, e a questo punto la demenza senile sembra prendere il sopravvento. La guerra ucraina, guerra inter-bianca, rischia di evolvere in maniera sempre più drammatica, verso la guerra nucleare. Una rissa tra vecchi dementi dotati di armi spaventosamente potenti rischia di finire male per tutti.

Il caos

L’invecchiamento, e la demenza senile sono la radice profonda della psicosi che si manifesta come fascismo di ritorno.

Ma un’altra radice del fascismo contemporaneo è il caos, o meglio la percezione del caos. Parliamo del caos, perché il caos ha molto a che fare con il tempo. Infatti per capire cosa vuol dire caos dobbiamo partire dal tempo vissuto, dal tempo mentale.

Il caos non esiste in sé. Nel mondo non c’è nulla che si possa definire come caos. Esso infatti è solo una misura del rapporto fra velocità dei processi in cui siamo coinvolti, velocità dell’infosfera, e ritmo dell’elaborazione mentale, emotiva oltre che intellettuale.

Stiamo parlando di una relazione tra ritmo di elaborazione mentale e ritmo della stimolazione info-neurale che la mente riceve.

Per millenni la mente umana ha agito in un ambiente in cui l’informazione viaggiava con la velocità della relazione immediata, o con la velocità del testo scritto. Una velocità relativamente lenta che è andata accelerando nel corso della modernità, fino al momento di un’esplosione fantastica, conseguente più o meno all’introduzione dell’elettronica, e alla digitalizzazione della semiosi universale. Da quel momento l’infosfera ha preso a moltiplicarsi fantasticamente. E se dico che si moltiplica sto dicendo che si accelera in rapporto alla mente ricevente.

La mente viene esposta allora a una massa di informazioni che non sono semplici segni immateriali, ma sono stimoli nervosi che la mente non può elaborare, e producono effetti di sovraccarico, di panico, di caos.

Gli stimoli che giungono dall’infosfera agiscono come un costante appello all’attenzione, come una mobilitazione perpetua delle energie attentive, e questa mobilitazione non lascia spazio alla percezione di sé, all’affettività, né alla critica.

Che facciamo in questa situazione?

Nelle condizioni di caos la reazione psichica del soggetto si può fare aggressiva: il caos spinge l’organismo al bisogno di violenza, al bisogno di guerra.

Imprevedibile

La fine del tempo è impensabile, ma non è impensabile la fine del tempo umano. Il tempo umano è qualcosa di concreto. L’astrazione ci sopravviverà, probabilmente, per quel che ce ne frega.

Ma il tempo umano contempla oggi la probabilità della sua fine.

Il mondo non è l’astrazione, ma è il corpo massacrato dei palestinesi, il corpo massacrato della vita sociale nei luoghi devastati dal collasso climatico. Questo corpo concreto non può sopravvivere nell’accelerazione caotica crescente.

Per concludere debbo dire però che il quadro che sono andato delineando, lo scenario del probabile e dell’inevitabile che sono andato delineando, va relativizzato.

Perché l’inevitabile in generale non si verifica, in quanto l’imprevedibile prende il sopravvento.

Non mi interessa parlare di speranza, una parola che non pronuncio.

Mi interessa pensare, parlare, agire in termini di imprevedibile. E dell’imprevedibile nulla possiamo dire.

Di quello che non possiamo dire dobbiamo tacere.

Possiamo descrivere l’inevitabile ma non possiamo sapere quale evento, quale creazione, quale algoritmo, quale forma di vita stia prendendo forma come possibilità che sta al di fuori della nostra conoscenza.

Se ci limitiamo a descrivere le condizioni oggettive e soggettive del presente ci rendiamo conto che non c’è modo di sfuggire a una tendenza verso l’annientamento dell’umano. Se parlo di quel che conosco non vedo alcuna via d’uscita.

Ma quel che io conosco non è tutto: non conosco l’imprevedibile. Non parlo di qualcosa di mistico, ma della produzione mentale, immaginativa, estetica, tecnica, che non appartiene al campo del conosciuto e dell’esistente.

Come al solito è l’ignoranza (forse) che ci salva. E’ il non sapere che salva dal sapere.